Esposas migrantes

Viviendo

la experiencia de la burocracia y el lesboodio por las tierras de

Lombroso, más presente que nunca. En Italia, todo más.

Desde Turin, Italia

Nuestra desilusión comienza antes de que pisemos el territorio. En rigor, una embajada ya es ese territorio del que somos y no somos: Italia. Habíamos leído una y otra vez la ley que reconoce la unión civil de personas del mismo sexo aprobada en 2016, unión civil sin derecho a adopción siquiera al hij* de tu pareja. Nos habíamos preparado con todo el papel y toda la pinta para formalizar. La señora burócrata que nos atiende en el pequeño escritorio de la calle Reconquista, con la lengua de la pizza y el pesto, nos dice que no. ¿Por qué? Pues porque no. No lo informan, pero existe la objeción de conciencia. Jueces y administradores de Estado pueden negarse a inscribir un derecho que se opone, supuestamente, al suyo de “libertad religiosa”, sin explicarte razones.

Flamante, una pareja hetero delante nuestro, celebra su unión mientras nosotras ojitos pintados y cabizbajas comemos sin hablar un menú ejecutivo para ambas. Tomamos igual el avión: somos conocidas por la persistencia deseante. Volamos dos, como con el menú, con una única ciudadanía italiana que implica una asimetría de derechos para circular, trabajar, alquilar, asistencia sanitaria y hasta comprar un celular. Por las dudas, certificamos nuestra pareja de hecho en una oficina de Lugano con Apostilla de La Haya que intentamos en vano registrar en Roma porque hay un problemita de sistema. Hay dos casilleros: F y M, no hay ninguno para F-F o M-M” ¡Oh Dios santísimo nos salve mucho menos una T! Y así nos despachan otra vez.

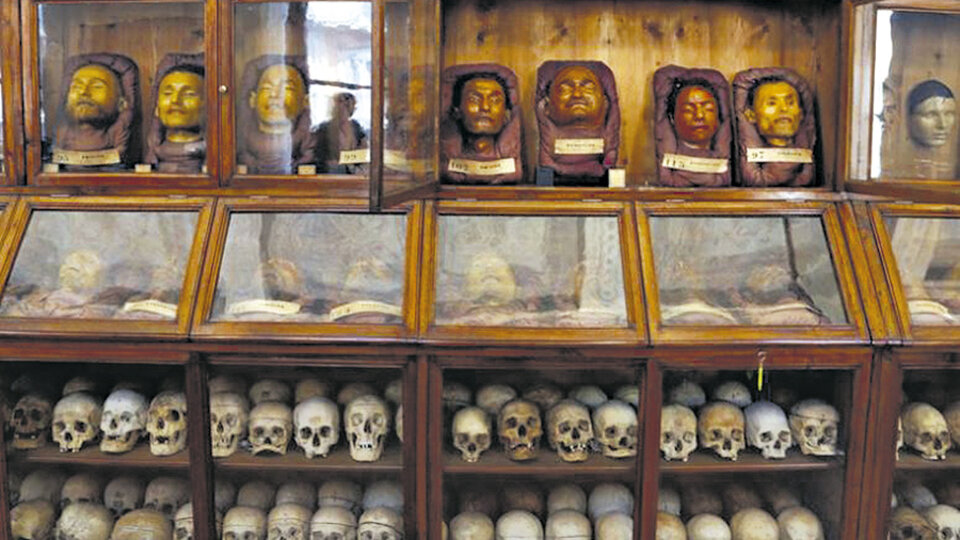

Llegamos directo a Turín, al norte tano, donde se supone que es un poco menos brutal. Penetramos directo en el meollo: somos sabuesas rastreando los orígenes positivistas de la criminalización lésbica: ¿Dónde? En el Archivo de Criminología de Cesare Lombroso. La culpa la tiene la tesis de María Moreno, esa que dice que tenemos que devolver a la ficción lo que fue coaptado por el discurso patológico. La mirada clínica de la directora del Archivo del Museo no omite su escándalo interno al oír la palabra lesbiana y se limita a vociferar “no capito”; como corolario explica a las jóvenes pasantes curiosas, mientras nosotras mirábamos con estupor las imágenes de las prostitutas de Mar del Plata que a principios del siglo veinte algún buchón le envió al viejo racista, que nosotras éramos dos investigadoras con diferencia jerárquica. La blonda, la profesora. La bruna, la estudiante. Pareja, jamás.

Pero no todo queda en el Museo. Siguiendo las pistas de cómo fue esta historia de bandidas sodomitas llegamos a la ciudad que vio nacer al conquistador homicida tirano. Colón, oriundo de Génova, nos recibe con su blanca estatua. Pedimos un vermut y con dedicación miramos los departamentos en alquiler por dos noches: la alegría se transforma en tedio. Un rechazo, otro y un tercer rechazo sin explicaciones. La presencia virtual, nuestra existencia, parecía tener efectos en los índices turísticos: ¡oleadas de entusiastas paseantes llenaban todos los alojamientos de repente! Cambiamos de estrategia, caminamos al tuntún con el sonido de las valijas de rueditas en busca de un hotel, “a la antigua” nos dijimos entusiastas. Frente al conserje, nuestros cuerpos eran escaneados y una calculadora invisible duplicaba el precio en euros.

Otra vez el bar, el decimocuarto café-cena, y los llamados telefónicos se cortan antes de tres palabras en un italiano dudoso. Por fin conseguimos un lugar, pero media hora antes de llegar al bendito techo de confort la dueña nos rechaza por sms con la explicación “No puedo manejar esta situación. Es demasiado para mí. Pónganse en mi lugar”. Casi a las 11 de la noche terminamos en una cadena de hotel que se publicita gay friendly que nos manda al último piso, contrafrente al fondo con desayuno pago, negado.

Salimos disparadas rumbo a la bella Florencia, en busca de finalmente un poquito de ese prometido amor bajo el sol de la Toscana, por supuesto paki, pero no importa. Y ahí estamos finalmente juntas, a las orillas del Arno, besándonos al son de un violín, cuando de repente un barullo cualquiera de la calle nos hace saltar y ponernos en posición de Kung Fu en combate. Un hombre se ríe, una señora mira con asco, otro nos ronda libidinoso, mientras un grupo de nipones nos observa como a estatuas del Palazzo Vecchio. Quedamos retratadas con caras desencajadas en sus álbumes de jubiladas. Falsa alarma. Sólo la contundente certeza de sentirnos con 17 años otra vez, ese miedo en el cuerpo, esa alerta constante que le llaman paranoia.

Hay que admitir la dificultad de llevar a la ficción lo que se impone como una realidad constante sobre el cuerpo. El lesboodio y el racismo funcionan como un régimen que se satisface con un ejército de civiles que atacan con lo que tienen a mano. No es sólo institucional, opera por goteo constante: mientras vas caminando y los ojos se posan con suerte entre las piernas o con odio sobre nuestra mirada distraída; cuando el señor de la trafic blanca te hace la famosa paseadita panorámica por la ciudad sin avisar; cuando en el bar sirven cerveza con patatines y maní a cualquier consumidor mientras que a nosotras a regañadientes nos da una botella cerrada, pago anticipado en la barra sin nada para picotear. Lesboodio y racismo se saludan hasta confundirse cuando nos tomamos un ómnibus a Milán, rumbo a la mítica Librería de Mujeres y el conductor bien rubio nos acomoda como en el transporte escolar. “Los sudamericanos adelante, así los puedo ver. Porque ustedes comen y ensucian todo.”

Fuimos a buscar los orígenes de la criminalización lésbica y nos encontramos. Nosotras mismas éramos el eslabón perdido de Lombroso.

Nuestra desilusión comienza antes de que pisemos el territorio. En rigor, una embajada ya es ese territorio del que somos y no somos: Italia. Habíamos leído una y otra vez la ley que reconoce la unión civil de personas del mismo sexo aprobada en 2016, unión civil sin derecho a adopción siquiera al hij* de tu pareja. Nos habíamos preparado con todo el papel y toda la pinta para formalizar. La señora burócrata que nos atiende en el pequeño escritorio de la calle Reconquista, con la lengua de la pizza y el pesto, nos dice que no. ¿Por qué? Pues porque no. No lo informan, pero existe la objeción de conciencia. Jueces y administradores de Estado pueden negarse a inscribir un derecho que se opone, supuestamente, al suyo de “libertad religiosa”, sin explicarte razones.

Flamante, una pareja hetero delante nuestro, celebra su unión mientras nosotras ojitos pintados y cabizbajas comemos sin hablar un menú ejecutivo para ambas. Tomamos igual el avión: somos conocidas por la persistencia deseante. Volamos dos, como con el menú, con una única ciudadanía italiana que implica una asimetría de derechos para circular, trabajar, alquilar, asistencia sanitaria y hasta comprar un celular. Por las dudas, certificamos nuestra pareja de hecho en una oficina de Lugano con Apostilla de La Haya que intentamos en vano registrar en Roma porque hay un problemita de sistema. Hay dos casilleros: F y M, no hay ninguno para F-F o M-M” ¡Oh Dios santísimo nos salve mucho menos una T! Y así nos despachan otra vez.

Llegamos directo a Turín, al norte tano, donde se supone que es un poco menos brutal. Penetramos directo en el meollo: somos sabuesas rastreando los orígenes positivistas de la criminalización lésbica: ¿Dónde? En el Archivo de Criminología de Cesare Lombroso. La culpa la tiene la tesis de María Moreno, esa que dice que tenemos que devolver a la ficción lo que fue coaptado por el discurso patológico. La mirada clínica de la directora del Archivo del Museo no omite su escándalo interno al oír la palabra lesbiana y se limita a vociferar “no capito”; como corolario explica a las jóvenes pasantes curiosas, mientras nosotras mirábamos con estupor las imágenes de las prostitutas de Mar del Plata que a principios del siglo veinte algún buchón le envió al viejo racista, que nosotras éramos dos investigadoras con diferencia jerárquica. La blonda, la profesora. La bruna, la estudiante. Pareja, jamás.

Pero no todo queda en el Museo. Siguiendo las pistas de cómo fue esta historia de bandidas sodomitas llegamos a la ciudad que vio nacer al conquistador homicida tirano. Colón, oriundo de Génova, nos recibe con su blanca estatua. Pedimos un vermut y con dedicación miramos los departamentos en alquiler por dos noches: la alegría se transforma en tedio. Un rechazo, otro y un tercer rechazo sin explicaciones. La presencia virtual, nuestra existencia, parecía tener efectos en los índices turísticos: ¡oleadas de entusiastas paseantes llenaban todos los alojamientos de repente! Cambiamos de estrategia, caminamos al tuntún con el sonido de las valijas de rueditas en busca de un hotel, “a la antigua” nos dijimos entusiastas. Frente al conserje, nuestros cuerpos eran escaneados y una calculadora invisible duplicaba el precio en euros.

Otra vez el bar, el decimocuarto café-cena, y los llamados telefónicos se cortan antes de tres palabras en un italiano dudoso. Por fin conseguimos un lugar, pero media hora antes de llegar al bendito techo de confort la dueña nos rechaza por sms con la explicación “No puedo manejar esta situación. Es demasiado para mí. Pónganse en mi lugar”. Casi a las 11 de la noche terminamos en una cadena de hotel que se publicita gay friendly que nos manda al último piso, contrafrente al fondo con desayuno pago, negado.

Salimos disparadas rumbo a la bella Florencia, en busca de finalmente un poquito de ese prometido amor bajo el sol de la Toscana, por supuesto paki, pero no importa. Y ahí estamos finalmente juntas, a las orillas del Arno, besándonos al son de un violín, cuando de repente un barullo cualquiera de la calle nos hace saltar y ponernos en posición de Kung Fu en combate. Un hombre se ríe, una señora mira con asco, otro nos ronda libidinoso, mientras un grupo de nipones nos observa como a estatuas del Palazzo Vecchio. Quedamos retratadas con caras desencajadas en sus álbumes de jubiladas. Falsa alarma. Sólo la contundente certeza de sentirnos con 17 años otra vez, ese miedo en el cuerpo, esa alerta constante que le llaman paranoia.

Hay que admitir la dificultad de llevar a la ficción lo que se impone como una realidad constante sobre el cuerpo. El lesboodio y el racismo funcionan como un régimen que se satisface con un ejército de civiles que atacan con lo que tienen a mano. No es sólo institucional, opera por goteo constante: mientras vas caminando y los ojos se posan con suerte entre las piernas o con odio sobre nuestra mirada distraída; cuando el señor de la trafic blanca te hace la famosa paseadita panorámica por la ciudad sin avisar; cuando en el bar sirven cerveza con patatines y maní a cualquier consumidor mientras que a nosotras a regañadientes nos da una botella cerrada, pago anticipado en la barra sin nada para picotear. Lesboodio y racismo se saludan hasta confundirse cuando nos tomamos un ómnibus a Milán, rumbo a la mítica Librería de Mujeres y el conductor bien rubio nos acomoda como en el transporte escolar. “Los sudamericanos adelante, así los puedo ver. Porque ustedes comen y ensucian todo.”

Fuimos a buscar los orígenes de la criminalización lésbica y nos encontramos. Nosotras mismas éramos el eslabón perdido de Lombroso.

No hay comentarios:

Publicar un comentario